Books in series

عبقري الإصلاح محمد عبده

1962

المعتمد بن عباد

1962

جابر بن حيان

1962

عبد الرحمن بن خلدون

1962

معاوية

الرجل الذي أنشأ دولة

1962

سيد درويش

1962

عبد القادرالجرجاني

1962

عبدالله النديم

خطيب الوطنية

1962

عبد الملك بن مروان موحد الدولة العربية

2025

مالك

تجارب حياة

1962

الطبري

2025

ابن الفارض والحب الإلهي

2025

المختار الثقفي مرآة العصر الأموي

1962

الوليد بن عبد الملك

1963

الأصمعي

1963

زكريا أحمد

1963

قاسم أمين

1964

شكيب أرسلان داعية العروبة و الإسلام

2025

ابن قتيبة

العالم الناقد الاديب

1963

أبو هريرة راوية الإسلام

1973

الخنساء شاعرة بني سليم

1963

الكندي

فيلسوف العرب

1964

الصاحب بن عباد الوزير الأديب العالم

1963

الناصر محمد بن قلاوون

2025

أحمد زكي الملقب بشيخ العروبة

1963

المثنى بن حارثة الشيباني

فارس بني شيبان

1964

إسحاق الموصلي

الموسيقار النديم

1964

أبو حيان التوحيدي - أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء

2025

أبو العلاء المعرى

2025

أحمد لطفي السيد

1975

الجويني إمام الحرمين

2025

الناصر صلاح الدين

1965

عبد الله فكري

324

عبد الله بن الزبير

2025

عبد العزيز جاويش من رواد التربية و الصحافة و الإجتماع

1965

إبن رشيق الناقد الشاعر

2025

محمد بن عبد الملك الزيات صاحب التنور

2025

حفني ناصف

بطولة في مختلف الميادين

1965

محمود حمدي الفلكي

2025

المهدي العباسي ثالث الخلفاء العباسيين

2025

الأشرف قانصوه الغوري

2025

رفاعة الطهطاوي رائد فكر وإمام نهضة

1987

زرياب

2025

الكندي المؤرخ أبو عمر محمد بن يوسف المصري وكناية الولاة

1977

ابن حزم الأندلسي

2025

ابن النفيس - طليعة العهد العلمي في الطب

2025

السيد أحمد البدوي شيخ وطريقة

1998

المأمون الخليفة العالم

2025

المقري صاحب نفح الطيب

2025

جمال الدين الأفغاني

1966

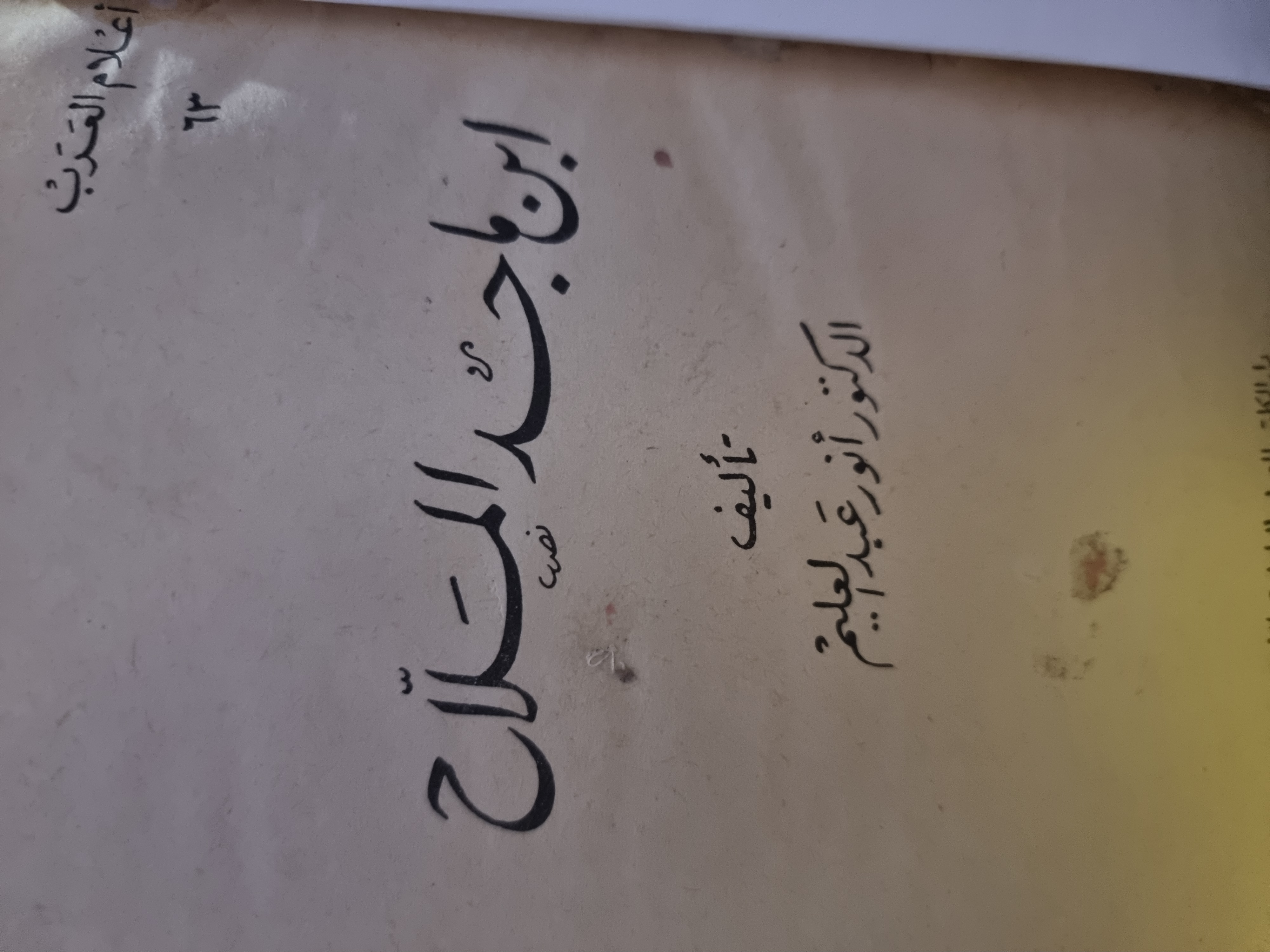

ابن ماجد الملاح

2025

ابن زيدون

1967

عمر مكرم

بطل المقاومة الشعبية

2025

Authors

سعيد عبد الفتاح عاشور أستاذ تاريخ العصور الوسطى بكلية الآداب، جامعة بيروت العربية، وجامعة الاسكندرية. له أكثر من 22 كتاباً في تاريخ العصور الوسطى في أوروبا والمشرق العربى الإسلامي. نشر العديد من الأبحاث والمقالات العلمية على مدى تاريخه العلمى الطويل. ترأس الدكتور عاشور كرسى العصور الوسطى لعدة عقود بأقسام التاريخ بجامعة القاهرة، جامعة بيروت العربية، وجامعة الكويت. حاضر، وأشرف على الأبحاث، وعمل كأستاذ زائر، بالعديد من الجامعات المصرية والعربية. أجمع المؤرخون العرب في مؤتمرهم الكبير الذي عقد عام 1991 في القاهرة على انتخابه رئيساً لإتحاد المؤرخين العرب وهو المنصب الذي ظل يحتفظ به بإجماع الأعضاء، الذين لقبوه بشيخ المؤرخين العرب، حتى اعتزاله وتقاعده لظروفه الصحية، في العام 2005. ولد سعيد عاشور بحى الروضة بالقاهرة وكان أبوه أستاذاً بدار العلوم، فنشأ في بيئة محافظة لأسرة مصرية من الطبقة الوسطى وهى الطبقة التي كان ينتمى إليها رجال التعليم وموظفى الحكومة والمهنيين في ذلك الوقت. أظهر سعيد عاشور نبوغاً وجدية وكان من أوائل الخريجين في جميع مراحل التعليم التي تدرج فيها حتى نال شهادة التوجيهية (الثانوية العامة) عام 1940. التحق بكلية الآداب والتي كان عميدها في ذلك الوقت الأستاذ الدكتور أحمد أمين المؤرخ والأديب المعروف. إختار دراسة التاريخ حيث تتلمذ على أيدى زمرة من أعلام وشوامخ مؤرخى مصر مثل حسن إبراهيم، ومحمد مصطفى زيادة، وعزيز سوريال، وزكى على ومحمد شفيق غربال ومن المستشرقين جوجيه ودايتون وغيرهم، ممن يضيق المقام عن ذكرهم. وفى عام 1944 حصل على شهادة الليسانس بتقدير جيد جداً، وسجل رسالته لدرجة الماجستير بعنوان "قبرس والحروب الصليبية" تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد مصطفى زيادة. وباختياره موضوع تلك الرسالة ربط حياته ومستقبله بالدراسة والبحث في العصور الوسطى والحروب الصليبية والتي إستأثرت بأهم وأضخم مؤلفاته في سنوات لاحقة. سافر إلى العراق عام 1946 حيث قضى عامين كمساعد لأستاذه الدكتور محمد مصطفى زيادة الذي كان قد أنتدب مع ثلاثة من الأساتذة المصريين لوضع أسس أول جامعة في بغداد. وفى عام 1949 حصل على درجة الماجستير بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف، وهو نفس العام الذي رزق فيه بأول مولود له. واصل دراسته العليا حتى حصل على درجة الدكتوراه مع نفس الأستاذ – دكتور محمد مصطفى زيادة- عام 1955 بتقدير ممتاز وكان موضوعها "الحياة الاجتماعية قي مصر قي عصر سلاطين المماليك". وفى سنة 1955 عين الدكتور سعيد عاشور مدرساً لتاريخ العصور الوسطى بقسم التاريخ بكلية الآداب جامعة فؤاد الأول (القاهرة). أسهم عام 1956، ضمن وفد من الأساتذة في تأسيس وافتتاح الدراسة بفرع جامعة القاهرة بالخرطوم، وقام بالتدريس بذلك الفرع لمدة فصل دراسى واحد. عمل أستاذا زائراً بجامعة الرياض سنة 1961 لمدة عام واحد، وجامعة الجزائر سنة 1973، وجامعة بيروت العربية خلال الفترة من 1973 إلى 1975، وجامعة الكويت في الفترة من 1975 إلى 1985، كما إشترك في اللجنة التأسيسية التي خططت لإنشاء جامعة السلطان قابوس بعمان خلال الفترة من 1983 إلى 1985. توفي سعيد عبد الفتاح عاشور عن عمر ناهز الـ87 عاماُ. ويعد عاشور من كبار المؤرخين في العالم العربي ويُطلق عليه شيخ المؤرخين فقد كان رئيس اتحاد المؤرخين العرب سابقا.

- استاذ الأمراض الباطنية بكلية طب جامعة عين شمس سابقا - زميل كلية الأطباء الملكية بلندن - رئيس شرف دائم الجمعية المصرية للغدد الصم - زميل كلية الأطباء الأمريكية - عضو المجمع العلمي المصري - عضو الأكاديمية الدولية لتاريخ الطب - عضو كلية تاريخ الطب والصيدلة بجمعية الأبوثيكاريز بلندن - عضو شرف الجمعية الطبية السويدية لتاريخ الطب - عضو شرف الجمعية البان - أميركية لتاريخ الطب - عضو مراسل الجمعية الطبية الأرجنتينية - عضو مراسل أتينيو تاريخ الطب ببوينس أيرز - عضو مراسل أكاديمية الطب ببوينس أيرز - عضو مجلس ادارة الجمعية الدولية لتاريخ الطب - عضو شعبة تاريخ الطب بالجمعية الطبية الكويتية - عضو مجلس ادارة الجمعية الطبية المصرية لتاريخ الطب

أحب محمود أحمد الحفني الموسيقى منذ حداثة سنه، وكان مولعا بالشعر والزجل. ومن بين كتبه قصص عالمية مترجمة، وأخرى من مؤلفاته مصوغة بالزجل. بعد حصوله على الشهادة الثانوية، التحق بكلية الطب نزولا عند رغبة والده. وعلى الرغم من تفوقه في الدراسة، كان كثيرا ما يغفل دراسته الطبية جريا وراء الفن ليستمع إلى أقطاب الموسيقى العربية الأصيلة. ومن إنجازاته: إصدار المجلة الموسيقية، وكانت أولاها «مجلة الموسيقى» التي أصدرها المعهد الملكي للموسيقى العربية، وكان الحفني رئيس تحريرها، وقد صدر منها أربعة عشر عدداً. ثم أصدر «المجلة الموسيقية»، عام 1936، على نفقته الخاصة، وصدر منها 137 عدداً. وكانت آخر إصداراته للمجلات الموسيقية، «مجلة الموسيقى والمسرح» عام 1947. عمل خبيراً موسيقياً بجامعة الدول العربية، وكان من مؤسسي المجمع العربي للموسيقى عام 1969، وانتخب في أول اجتماع له «رئيس شرف» مدى الحياة. ابنته (من زوجة ألمانية) هي رتيبة الحفني: فنانة مصرية، مغنية أوبرا عالمية، وعميدة معهد الموسيقى العربية في القاهرة، كما أنها أول امرأة تتولى منصب مدير دار الأوبرا المصرية في القاهرة.

عبد الرحمن الرافعي هو مؤرخ مصري، عني بدراسة أدوار الحركة القومية في تاريخ مصر الحديث. من أشهر أعماله هو 15 مجلد يؤرخ فيها منذ أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر حتى خمسينياته. تخرج الرافعي من مدرسة الحقوق الخديوية سنة 1908م. انشغل بعلاقة التاريخ القومي بالوعي القومي من ناحية، وبنشوء وتطور الدولة القومية الحديثة من ناحية أخرى. هو أول من دعا في مصر والعالم العربي إلى (حركة تعاونية) لتطوير الزراعة وتنمية الريف ورفع مستوي الحياة الريفية كشرط للنهوض الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وتدعيم أسس الاستقلال السياسي وأول من دعا إلي ربط الريف بحركة التصنيع وبنظام التعليم العام في منظومة متكاملة تستهدف تنمية شاملة لا غني عنها وكذلك حماية الاستقلال الوطني وكان الرافعي قد بدأ نشاطه السياسي عام 1907 حيث انضم إلى الحزب الوطني بزعامة مصطفى كامل. بدأ الرافعي تأليف سلسلة كتبه التاريخية بعد أن انسحب من الترشيح لعضوية البرلمان، ونشأ عن ذلك فسحة كبيرة من الوقت استثمرها في كتابة التاريخ. لم تسلم كتب الرافعى التاريخية من النقد والاتهام بعدم الالتزام بالمنهج التاريخي الصارم، وانحيازه للحزب الوطني الذي ينتمي له، وتأريخه للأحداث من خلال هذه النظرية الحزبية، وتعاطفه الشديد مع مصطفى كامل، وإسباغه عليه كل مظاهر النبوغ والعبقرية والبراءة من كل سوء، وكذلك فعل مع محمد فريد، وإدانته الشديدة لأحمد عرابي ورفاقه، واتهامه للثورة العرابية بأنها سبب كل بلاء، وأنها كانت وراء الاحتلال البريطاني، وهجومه على حزب الوفد وإنكاره عليه إجراء مفاوضات مع بريطانيا؛ لأن أحد مبادئ الحزب الوطني الراسخة كانت لا مفاوضة إلا بعد الجلاء. An Egyptian historian. He dedicated his life to the study of the roles of the national movement in the history of modern Egypt. His most prominent work was 15 volumes in which he documented the state of Egypt from the late 18th century to the mid 19th century. He was born in Cairo even though his family was from the Levant countries.He graduated from the Khadawia school of law in 1908. He spent most of his life in Cairo but moved to Alexandria for high school.immediately after his graduation he practiced law for less than a month until Mohammad Farid محمد فريد (a prominent lawyer and historian) asked him to become the editor of the Major General Al-San newspaper بجريدة اللواء لسان and this proved to be the first step in his life as a historian and a politician.

أحمد فؤاد الأهواني فيلسوف مصري المؤهلات الدراسية: الليسانس في الآداب في مايو 1929م بتقدير امتياز دبلوم التربية الثانوي من معهد التربية العالي 1931م الدكتوراه بمرتبة الشرف أغسطس 1943م الوظائف التي شغلها: مدرس بالمدارس الثانوية بوزارة المعارف مفتش بالمدارس الثانوية بوزارة المعارف مدرس بكلية الآداب جامعة القاهرة اعتبارًا من 1/7/1946 أستاذ مساعد 1950 أستاذ كرسي الفلسفة الإسلامية 1958 رئيس قسم الفلسفة 1965 أهم مؤلفاته: معاني الفلسفة في عالم الفلسفة فجر الفلسفة اليونانية التربية في الإسلام (رسالة الدكتوراه)

دكتور محمد ضياء الدين الريس (1912 – 1977)، من أبرز أساتذة التاريخ الاسلامى في مصر في عهده، ولد 17 يناير 1912 بمركز المطرية بمحافظة الدقهلية بمصر، حفظ القرآن الكريم كاملا، حصل على دبلوم دار العلوم العليا 1935 وكان ترتيبه الاول، واختير ضمن بعثة دار العلوم لدراسة التاريخ بانجلترا 1938، ونجح في امتحان جامعة لندن الخاص 1939 ، كما نجح في امتحان شهادة الادب المتوسط في التاريخ والادب والانجليزى والترجمة والفلسفة الأدبية 1941 ، نال شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف من جامعة لندن في التاريخ والعلوم السياسية، وأذنت له الجامعة بالتقدم للدكتوراه مباشرة وأتم رسالته 1945، وكان موضوعها "فكرة الدولة كما تصورها النظريات السياسية الاسلامية". حصل على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة، وعين مدرسا للتاريخ الاسلامى بكلية دار العلوم. من أبرز كتبه: النظريات الاسلامية عبد الملك بن مروان موحد الدول العربية في التاريخ الاسلامى الحديث الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية الاسلام والخلافة في العصر الحديث رقى حتى وصل الى رئيس قسم التاريخ الاسلامى بكلية دار العلوم. من تلامذته أحمد هيكل زير الثقافة الاسبق كتبت عنه الدكتورة عائشة عبد الرحمن ما نصه: ( والحق أنى لا أعرف فيما قرأت حديثا من المؤلفات للمشتغلين بهذه الماده بحثا كهذا امتزج فيه النظر الفلسفى بالتحقيق التاريخي، واذا كانت الدراسة الجامعية تقاس بسلامة منهجها ومدى جدواها على العلم وافادتها إياه فائدة محققة فان كتاب النظريات السياسية الاسلامية جدير بأن ياخذ مكانه بين هذه الدراسات دون أن يجحدنا ناقد منصف ما فيه من نضوج وأصالة ) . موقفه من كتاب الإسلام وأصول الحكم[عدل]^ لقد أصدر أستاذنا الدكتور الريس كتابه "النظريات السياسية الإسلامية" سنة 1952، فند فيه آراء علي عبد الرازق. وفي سنة 1976 أصدر كتابا بعنوان "الإسلام والخلافة في العصر الحديث" نقد فيه الكتاب السابق، والجديد أنه شكك فيه بأدلة قوية أن يكون الكتاب من تأليف الشيخ علي. ومن هذه الأدلة: لم يعرف عن الشيخ قط أنه كان باحثا، أو مفكرا سياسيا،أو حتى مشتغلا بالسياسة. لا يعقل أن يقصد قاض شرعي مسلم من عائلة محافظة الهجوم على الإسلام، وينكر ما فيه من سياسة وحكم، وجهاد وقضاء. لا يعقل أن يكون هذا الشيخ الأزهري قد تعلم قي الأزهر ما يورده في كتابه من أحاديث عن "قيصر" و"عيسى" و"متي" و"الإصحاح" و"الإنجيل". يتكلم الكتاب عن المسلمين بضمير الغائب. ككقوله: ذلك الزعم بين المسلمين... غير مألوف في لغة المسلمين... الخلافة في لسان المسلمين... الخ. الكتاب يدافع عن المرتدين، وينتقد أبا بكر. شهادة الشيخ محمد بخيت مفتي الديار المصرية في أحد كتبه، وهو كعلي عبد الرازق ينتسب إلى حزب الأحرار الدستوريين، يقول الشيخ بخيت: "... علمنا من كثيرين ممن يترددون على المؤلف أن الكتاب ليس له فيه، إلا وضع اسمه عليه فقط، فهو منسوب إليه فقط ليجعله واضعوه ــ من غير المسلمين ــ ضحية هذا العار". قدم الدكتور الريس كتابه الذي أصدره سنة 1952 وهو "النظريات السياسية الإسلامية" قدمه لعلى عبد الرازق وطلب منه الرد على ما جاء فيه من تفنيد لكتاب "الإسلام وأصول الحكم". ولم يرد علي عبد الرازق. رفض على عبد الرازق أن يعيد طبع كتابه بعد أن ألحت عليه "دار الهلال" في إعادة طبعه. ويخلص الدكتور الريس ــ رحمه الله ــ إلى ترجيح أن يكون المؤلف الأصلي لهذا الكتاب أحد المستشرقين الإنجليز. توفي 26 ابريل 1977.

أديب ومفكّر إسلامي مصري. ولد «أنور الجندي» عام 1917 بقرية ديروط التابعة لمركز أسيوط بصعيد مصر، ويمتد نسبه لعائلة عريقة عُرفت بالعلم، فجده لوالدته كان قاضياً شرعياً يشتغل بتحقيق التراث، وكان والده مثقفاً يهتم بالثقافة الإسلامية، وكان «أنور» - الذي تسمى باسم «أنور باشا» القائد التركي الذي اشترك في حرب فلسطين والذي كان ذائع الشهرة حينئذ - قد حفظ القرآن الكريم كاملاً في كتَّاب القرية في سن مبكرة، ثم ألحقه والده بوظيفة في بنك مصر بعد أن أنهى دراسة التجارة بالمرحلة التعليمية المتوسطة، ثم واصل دراسته أثناء عمله، حيث التحق بالجامعة في الفترة المسائية ودرس الاقتصاد وإدارة الأعمال، إلى أن تخرج في الجامعة الأمريكية بعد أن أجاد اللغة الإنجليزية التي سعى لدراستها حتى يطلع على شبهات الغربيين التي تطعن في الإسلام. بدأ «أنور الجندي» الكتابة في مرحلة مبكرة حيث نشر في مجلة أبولو الأدبية الرفيعة التي كان يحررها الدكتور أحمد زكي أبو شادي عام 1933 م، وكانت قد أعلنت عن مسابقة لإعداد عدد خاص عن شاعر النيل حافظ إبراهيم، فكتب مقالة رصينة تقدم بها وأجيزت للنشر، وكان يقول: «ما زلت أفخر بأني كتبت في أبولو وأنا في هذه السن - 17 عاماً - وقد فتح لي هذا باب النشر في أشهر الجرائد والمجلات آنئذ مثل البلاغ وكوكب الشرق والرسالة وغيرها من المجلات والصحف». وتُشَكِّلُ سنة 1940 م علامة فارقة في حياة الأستاذ أنور الجندي، وذلك عندما قرأ ملخصاً عن كتاب «وجهة الإسلام» لمجموعة من المستشرقين، ولفت نظره إلى التحدي للإسلام ومؤامرة التغريب، وهو يصف ذلك بقوله: «وبدأت أقف في الصف: قلمي عدتي وسلاحي من أجل مقاومة النفوذ الفكري الأجنبي والغزو الثقافي، غير أني لم أتبين الطريق فوراً، وكان عليّ أن أخوض في بحر لجي ثلاثين عاماً.. كانت وجهتي الأدب، ولكني كنت لا أنسى ذلك الشيء الخفي الذي يتحرك في الأعماق.. هذه الدعوة التغريبية في مدها وجزرها، في تحولها وتطورها». وهكذا بدأ «أنور الجندي» بميدان الأدب الذي بلغ اختراقه حداً كبيراً، حيث كان أكثر الميادين غزواً في حينها وأعلاها صوتاً وأوسعها انتشارًا، فواجه قمم هذا الميدان، مثل «طه حسين» و«العقاد» و«أحمد لطفي السيد» و«سلامة موسى» و«جورحي زيدان» و«توفيق الحكيم» وغيرهم، وأقام الموازين العادلة لمحاكمة هؤلاء في ميزان الإسلام وصحة الفكرة الإسلامية، فأخرج عشرات الكتب من العيار الفكري الثقيل مثل: «أضواء على الأدب العربي المعاصر»، و«الأدب العربي الحديث في معركة المقاومة والتجمع والحرية»، و«أخطاء المنهج الغربي الوافد»، و«إعادة النظر في كتابات العصريين في ضوء الإسلام»، خص منها «طه حسين» وحده بكتابين كبيرين، هما: «طه حسين وحياته في ميزان الإسلام»، و«محاكمة فكر طه حسين»؛ ذلك لأن «الجندي» كان يرى أن «طه حسين» هو قمة أطروحة التغريب، وأقوى معاقلها، ولذلك كان توجيه ضربة قوية إليه هو قمة الأعمال المحررة للفكر الإسلامي من التبعية، وخلال ذلك كان يتحرى الدقة والإنصاف، فقد جاءت كتاباته الرصينة منصفة في الوقت نفسه لأصحاب الفكرة الإسلامية الصحيحة من أمثال «مصطفى صادق الرافعي» و«علي أحمد باكثير» و«السحار» و«كيلاني» و«محمود تيمور» وغيرهم من أصحاب الفكر المعتدل والأدب المتلزم. وكان الأستاذ «أنور الجندي» باحثاً دؤوباً وذو همة عالية، وهو يقول عن نفسه مبينا دأبه في البحث والاطلاع: «قرأت بطاقات دار الكتب، وهي تربو على مليوني بطاقة، وأحصيت في كراريس بعض أسمائها. راجعت فهارس المجلات الكبرى كالهلال والمقتطف والمشرق والمنار والرسالة والثقافة، وأحصيت منها بعض رؤوس موضوعات، راجعت جريدة الأهرام على مدى عشرين عاماً، وراجعت المقطم والمؤيد واللواء والبلاغ وكوكب الشرق والجهاد وغيرها من الصحف، وعشرات من المجلات العديدة والدوريات التي عرفتها في بلادنا في خلال هذا القرن، كل ذلك من أجل تقدير موقف القدرة على التعرف على (موضوع) معين في وقت ما». وقد لقى «الجندي» في طريق جهاده بالكلمة الكثير من العناء والعنت، فقد تعرض للظلم والأذى، فضلاً عن أنه اعتقل لمدة عام سنة 1951م. وقد أخذ «الجندي» على نفسه وضع منهج إسلامي متكامل لمقدمات العلوم والمناهج، يكون زادًا لأبناء الحركة الإسلامية ونبراساً لطلاب العلم والأمناء في كل مكان؛ فأخرج هذا المنهج في 10 أجزاء ضخمة يتناول فيه بالبحث الجذور الأساسية للفكر الإسلامي التي بناها القرآن الكريم والسنة المطهرة، وما واجهه من محاولات ترجمة الفكر اليوناني الفارسي والهندي، وكيف انبعثت حركة اليقظة الإسلامية في العصر الحديث من قلب العالم الإسلامي نفسه - وعلى زاد وعطاء من الإسلام - فقاومت حركات الاحتلال والاستغلال والتغريب والتخريب والغزو الفكري والثقافي.. ويذكر أن هذه الموسوعة الضخمة تعجز الآن عشرات المجامع ومئات المؤسسات والهيئات أن تأتي بمثلها.

بدأ مشوار حياته في أول مايو ١٨٩٥ في قرية شوشاي، وحين انتقل إلي القاهرة التحق بمدرسة القيسوني ثم مدرسة المحروسة، وحفظ القرآن وهو ابن العاشرة، وتخرج في مدرسة القضاء الشرعي، وعين بها مدرساً في ١٠ مايو ١٩٢٠، وفي ١٩٢٣ عين إماماً للسفارة المصرية في روما ثم مفوضية مصر في برلين عام ١٩٥٦ وعاد عام ١٩٢٧ إلي وظيفته في القضاء الشرعي، ثم انتقل إلي قسم اللغة العربية بكلية الآداب عام ١٩٢٨، وأصبح رئيساً للقسم، ثم وكيلاً لكلية الآداب عام ١٩٤٦، وفي عام ١٩٥٣ عين مستشاراً لدار الكتب ثم مديراً عاماً للثقافة حتي خرج علي المعاش أول مايو ١٩٥٥، وكان عضواً بمجمع الخالدين «مجمع اللغة العربية» كان أمين الخولي المولود سنة ١٨٩٥ ثاني اثنين في بعثة أزهرية أوفدها الأزهر في ١٦ سبتمبر ١٩٢٥ للمشاركة في «مؤتمر الأديان الدولي» في بروكسل، أما الأول فكان مصطفي عبدالرازق، وفي عام ١٩٣٤، أصدر محاضراته عن الفلسفة وتاريخها، وأهداها إلي روح الأستاذ الإمام محمد عبده، وبعد ذلك بعام، قدم لطلابه بكلية أصول الدين «تاريخ الملل والنحل» كان الخولي شديد الإيمان بدور الجمعيات الأهلية، فكان من أنصارها والفاعلين فيها عضواً ومؤسساً، فعندما اشتعلت ثورة ١٩١٩ كانت «جمعية إخوان الصفا» تقوم بدور في تنظيم الطلاب وتحريكهم للاشتراك في المظاهرات، وكان الخولي أحد أعضائها البارزين، كما لعبت الجمعية ذاتها دوراً في تعليم اللغات الأجنبية وتعني بالفن والأدب،

المؤرخ الصحفي تجربة المؤرخ الصحفي صبري أبو المجد في البحث عن أبطال ثورة 1919 المجهولين وشهدائها الأحياء، لتجد أن الصدفة وحدها كانت سببا في عثوره على تجارب كثير من الأبطال كان يمكن أن تندثر إلى الأبد، لأنها لم تجد من يهتم بجمعها.

حفظ القرآن الكريم، والتحق بمدرسة السنبلاوين الابتدائية، ونجح في امتحان القبول للمدارس الثانوية (1920). انتقل إلى القاهرة، والتحق بمدرسة دار العلوم، وتخرج فيها حاصلاً على شهادتها (1928)، ثم حصل على درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر. عمل معلمًا في معهد الإسكندرية الديني التابع للأزهر، ثم نقل للعمل بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة (1944)، وتدرج في عمله فيها حتى نال درجة الدكتوراه. الإنتاج الشعري: - له ديوان بعنوان «وحي الربيع» طبعة خاصة على نفقة الشاعر - 1940. الأعمال الأخرى: - له مؤلفات مطبوعة، منها: «الأدب العربي من عصر الفاطميين إلى الآن» - القاهرة 1938، و«عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي» (في أربعة أجزاء) - مكتبة الآداب - القاهرة 1947 (وهو أطروحته للدكتوراه)، و«صفيّ الدين الحلي» - سلسلة نوابغ الفكر - ع 27 - دار المعارف القاهرة، و«تقي الدين بن حجة الحموي» - سلسلة نوابغ الفكر - ع 30 - دار المعارف - القاهرة 1962، و«النيل في عصر المماليك» - دار القلم - المكتبة الثقافية - القاهرة - مايو 1965، و«طرائف من العصر المملوكي وتاريخ السلطان قنصوة الغوري» (مخطوط). شاعر الربيع، تدور قصائده حول الربيع، والافتتان به، والترحيب بمقدمه، والغناء له، ووصف مظاهره، وأوراده وأزهاره، وتجدد أغصانه، وعلاقة الناس به، وفلسفة الحياة في إطاره، وذلك في إطار من المحافظة على الوزن والقافية الموحدة، قصيدته «موكب الربيع» مطولة صور فيها الربيع ملكًا يقدم بحاشيته، وتحتفل به رعاياه وشعوبه، وله أناشيد وطنية عدة، منها نشيد الطيران، ونشيد البحارة، ونشيد البريين.

ولد العقاد في أسوان في 29 شوال 1306 هـ - 28 يونيو 1889 وتخرج من المدرسة الإبتدائية سنة 1903. أسس بالتعاون مع إبراهيم المازني وعبد الرحمن شكري "مدرسة الديوان"، وكانت هذه المدرسة من أنصار التجديد في الشعر والخروج به عن القالب التقليدي العتيق. عمل العقاد بمصنع للحرير في مدينة دمياط، وعمل بالسكك الحديدية لأنه لم ينل من التعليم حظا وافرا حيث حصل على الشهادة الإبتدائية فقط، لكنه في الوقت نفسه كان مولعا بالقراءة في مختلف المجالات، وقد أنفق معظم نقوده على شراء الكتب. التحق بعمل كتابي بمحافظة قنا، ثم نقل إلى محافظة الشرقية مل العقاد العمل الروتيني، فعمل بمصلحة البرق، ولكنه لم يعمر فيها كسابقتها، فاتجه إلى العمل بالصحافة مستعينا بثقافته وسعة إطلاعه، فاشترك مع محمد فريد وجدي في إصدار صحيفة الدستور، وكان إصدار هذه الصحيفة فرصة لكي يتعرف العقاد بسعد زغلول ويؤمن بمبادئه. وتوقفت الصحيفة بعد فترة، وهو ماجعل العقاد يبحث عن عمل يقتات منه، فاضطرإلى إعطاء بعض الدروس ليحصل على قوت يومه. لم يتوقف إنتاجه الأدبي أبدا، رغم ما مر به من ظروف قاسية؛ حيث كان يكتب المقالات ويرسلها إلى مجلة فصول، كما كان يترجم لها بعض الموضوعات. منحه الرئيس المصري جمال عبد الناصر جائزة الدولة التقديرية في الآداب غير أنه رفض تسلمها، كما رفض الدكتوراة الفخرية من جامعة القاهرة. اشتهر بمعاركه الفكرية مع الدكتور زكي مبارك والأديب الفذ مصطفى صادق الرافعي والدكتور العراقي مصطفى جواد والدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ.

مفكر وأديب مصري معروف على الساحتين العربية والدولية. أطلق عليه المثقفون عددا من الألقاب، منها: شيخ النقاد الإسلاميين، والأصيل معاصرا، وفارس الثقافة العربية الأصيلة ولد الدكتور محمد مصطفى هدارة بالإسكندرية، حيث شرب من مناهل الثقافة العربية الإسلامية بدءا من الكتاب وانتهاء بقسم اللغة العربية، وقبل هذا كله بتتلمذه على العلامة محمود محمد شاكر. كما نهل من الثقافة الأوروبية إن في الجامعة، وإن بجهده الخاص، أو بتتلمذه على الدكتور طه حسين. ومن هنا نرى أن نشأة الدكتور هدارة وثقافته قد هيأت له أن تمتزج الأصالة بالمعاصرة عنده امتزاجا وثيقا لا نشاز فيه ولا تنافر. تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي بمدارس المدينة الساحلية، وتخرج في قسم اللغة العربية بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية، عام 1952 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. ثم حصل على الماجيستير سنة 1957 بتقدير ممتاز، وعلى درجة الدكتوراة في عام 1960 بمرتبة الشرف الأولى. عين بعد تخرجه معيدا بكلية الآداب، جامعة عين شمس، ثم عمل ملحقا ثقافيا بجامعة الدول العربية حتى عام 1960، ثم عين مدرسا بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية، ورقي أستاذا مساعدا في عام 1966، وأستاذا في عام 1972 شغل منصب وكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث في الفترة من 1980 حتى 1982، ورئيسا لقسم الدراسات الصوتية في الفترة ذاتها، وعميدا لكلية الآداب، جامعة طنطا، ورئيسا لقسم اللغة العربية وآدابها منذ عام 1983 وحتى 1989. أعير للعمل بجامعة أم درمان الإسلامية في عام 1966 لمدة ثلاث سنوات، وأسهم في إنشاء قسم اللغة العربية بها، ثم أعير للعمل بجامعة الملك سعود (الرياض) سنة 1972 لمدة خمس سنوات، فأسهم في وضع مناهج الدراسات العليا بها. عمل شيخ النقاد الإسلاميين أستاذا زائرا في عدد من جامعات المملكة العربية السعودية ولبنان والكويت وقطر والإمارات والسودان والأردن والصين والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، كما دعي لإلقاء محاضرات في عدد من الجامعات العربية والأجنبية، وزار في مهمات علمية معظم الدول العربية والأوروبية والأفريقية وأمريكا وكندا واليابان والصين. وضع في أثناء عمله بالإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية خطة لترجمة أمهات أعمال المستشرقين، فأشرف على إصدار ترجمة تاريخ الأدب العربي لبروكلمان، كما وضع مشروعا لتوحيد قانون المطبوعات بالبلاد العربية وإصدار نشرة بيبلوجرافية موحدة بما يصدر في العالم العربي من مؤلفات. طلب مكتب التربية العربي لدول الخليج استشارته في إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية، فوضع في ذلك مشروعا مفصلا، كما اشترك في تأليف مجلد عن موقف المستشرقين من الحضارة العربية والإسلامية، واشتراكه في بحوث مجلد عن رواد النهضة الإسلامية الحديثة، أصدرهما مكتب التربية العربي لدول الخليج، بالتعاون مع المنظمة العربية للثقافة والعلوم. كذلك اشترك الدكتور هدارة في كتابة مجلد عن تاريخ الحضارة العربية، يصدر بعدة لغات عن إحدى دور النشر اللبنانية، الكبيرة، واشترك في تأليف سلسلة الروائع التي يصدرها المجلس الأعلى للثقافة، كما أسهم في تحرير مواد الموسوعة العربية العالمية التي أصدرتها دار الشروق عام 1994، وكان عضوا بمجلس إدارة تحريرها. وأشرف سيادته على إصدار مختارات البارودي محققة في أربع أجزاء، وعلى إصدار مصادر دراسة البارودي. عمل مستشارا لتحرير مجلة الرافعي، وراجع مواد معجم المصطلحات البحرية الذي أصدرته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأصدر كتابا تذكاريا عن الدكتور عبد المجيد عابدين. شارك فارس الثقافة العربية في عدد كبير من المؤتمرات العلمية والثقافية في مصر والبلاد العربية والأجنبية، منها: المؤتمر الثقافي العربي الرابع الذي عقد بدمشق سنة 1957، والمؤتمر الثقافي العربي الخامس في الرباط عام 1959، ومؤتمر اليونسكو ببيروت في ذات العام، ومؤتمر الجامعات العربية الذي عقد في بنغازي سنة 1960، ومؤتمر اللغات الأفريقية الذي عقد في لاجوس سنة 1982، ومهرجان المربد في بغداد أعوام 86 – 87 – 88، كما أعد مؤتمر تدريس اللغة العربية في الجامعات والذي عقد بالإسكندرية في 1981، والندوة الدولية عن بحوث محمد خلف الله أحمد 1984، ومحمد محمد حسين 1985، ومؤتمر الأدباء بالكويت 1958، ومؤتمر الأدب الإسلامي الذي دعت إلى عقده جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Aisha Abd al-Rahman Bint al-Shati عائشة عبد الرحمن والتى كانت تكتب قديما تحت اسم بنت الشاطئ .. اقتبسته من ارتباطها بشاطئ بلدها الحبيبة دمياط فى زمن لم يكن يسمح للنساء فيه بالكتابة فى الصحف والمجلات باسمائهن الحقيقية هي مفكرة وكاتبة مصرية، وأستاذة جامعية وباحثة . ولدت في مدينة دمياط بشمال دلتا مصر في منتصف نوفمبر عام 1913 التحقت بجامعة القاهرة لتتخرج في كلية الآداب قسم اللغة العربية 1939، ثم تنال الماجستير بمرتبة الشرف الأولى عام 1941. تزوجت أستاذها بالجامعة الأستاذ أمين الخولي صاحب الصالون الأدبي والفكري الشهير بمدرسة الأمناء، وأنجبت منه ثلاثة أبناء وهى تواصل مسيرتها العلمية لتنال رسالة الدكتوراه عام 1950 ويناقشها عميد الأدب العربي د. طه حسين. أبرز مؤلفاتها هي: التفسير البياني للقرآن الكريم، والقرآن وقضايا الإنسان، وتراجم سيدات بيت النبوة، وكذا تحقيق الكثير من النصوص والوثائق والمخطوطات، ولها دراسات لغوية وأدبية وتاريخية أبرزها: نص رسالة الغفران للمعري، والخنساء الشاعرة العربية الأولى، ومقدمة في المنهج، وقيم جديدة للأدب العربي، ولها أعمال أدبية وروائية أشهرها: على الجسر.. سيرة ذاتية، سجلت فيه طرفا من سيرتها الذاتية، وكتبته بعد وفاة زوجها أمين الخولي بأسلوبها الأدبي.

دكتور أنور عبد العليم. أستاذ ورئيس قسم علوم البحار بكلية العلوم جامعة الإسكندرية. تخرج في كلية العلوم جامعة القاهرة عام ١٩٤٥. -حصل على الدكتوراه في فلسفة العلوم من جامعة لندن عام ١٩٤٥، ودكتوراه العلوم من جامعة لندن ١٩٧٠. -ترقى في وظائف هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية إلى أن وصل إلى درجة أستاذ ورئيس لقسم العلوم البحرية، كما انتدب أستاذا مشاركاً بجامعة كاليفورنيا، وخبيرا بمنظمة اليونسكو في غرب إفريقيا. -أشرف على إنشاء معهد علوم البحار بسيراليون، وإنشاء قسم علوم البحار بجامعة الملك عبد العزيز. حصل على جائزة الدولة للعلوم عام ١٩٥٤ (في مصر)، وعلى كثير من المنح العلمية الدولية في مجال علوم البحار. -نشر له أكثر من مائة بحث باللغات الأجنبية والعربية. ومن مؤلفاته بالعربية، قصة التطور، قصة الإنسان القديم وحضارته، نشأة الحياة، أضواء على قاع البحر، الثروة المائية، البحار والمحيطات، ثروات جديدة من البحار، ضفادع بشرية.

أحمد محمد الحوفى هو من أبرز أساتذة الإعلام فى مجال الدراسات الأدبية واللغوية الذين شاركوا مشاركة فعالة فى توطيد دعائم الصرح الثقافى العربى الإسلامى فى ربط الأمة العربية بعضها ببعض بمؤلفاته ومقالاته ومحاضراته كما أن كثيراً من الهيئات الأدبية أشركته فى عضويتها و لجانها ومؤتمراتها ومحافلها ، كما حرصت جامعات مصر والأمة العربية على الانتفاع بعلمه وخبرته فاختارته أستاذاً معاراً وأستاذاً زائراً ومشرفا على عشرات من رسائل الماجستير والدكتوراه كذلك كتب في المجلات الأدبية المتنوعة فى مصر والعالم العربى فى موضوعات شتى واستعانت به الإذاعة والتليفزيون فى كثير من البرامج الأدبية والثقافية . مؤلفاته وأبحاثه وطنية شوقى. الإسلام فى شعر شوقى. الفكاهة فى الأدب. أدب السياسة فى العصر الأموى. أبو حيان التوحيدى. سوسن (رواية قصيرة). مع ابن خلدون (عرض لآرائه فى التربية). الغزل فى العصر الجاهلى. المرأة فى الشعر الجاهلى. تيارات ثقافية بين العرب والفرنسيين. الطبري. الجاحظ. الزمخشرى. من أخلاق النبى. تحت راية الإسلام (بحوث شتى فى الدفاع عن الإسلام). مع القرآن الكريم (جزئين). بلاغة الإمام على. أصداء على الأدب الحديث. لماذا عدد النبي زوجاته لغويات جديدة من اخلاق النبي أبو حيان التوحيدي تيارات ثقافية بين العرب والفرس حجيه التوراة

ولد زكي نجيب محمود عام 1905، في بلدة ميت الخولي عبد الله، بمحافظة دمياط. تخرج من كلية المعلمين العليا بمصر، عام 1930. في عام 1933 بدأ في كتابة سلسلة من المقالات عن الفلاسفة المحدثين في مجلة الرسالة. وفي عام 1936 سافر إلى إنجلترا في بعثة صيفية لمدة ستة شهور. وفي عام 1944 سافر إلى إنجلترا للدراسات العليا. وبعد عام واحد حصل على البكالوريوس الشرفية في الفلسفة من الدرجة الأولى من جامعة لندن (وكانت تحتسب في جامعة لندن آنذاك بمثابة الماجستير لكونها من الدرجة الأولى). عام 1947 حصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة لندن (كلية الملك) في موضوع (الجبر الذاتي)، بإشراف الأستاذ هـ.ف. هاليت. (وقد ترجم البحث إلى اللغة العربية الدكتور إمام عبد الفتاح بنفس العنوان عام 1973). عاد إلى مصر عام 1947 والتحق بهيئة التدريس بقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة (جامعة فؤاد الأول آنذاك). سافر عام 1953 إلى الولايات المتحدة أستاذاً زائراً ومحاضراً في جامعتين بها حيث قضى فصلاً دراسياً في كل منهما. وبعد عام اختير مستشاراً ثقافياً لمصر بالولايات المتحدة لمدة عام. في عام 1956 تزوج من الدكتورة منيرة حلمي، أستاذة علم النفس بجامعة عين شمس. سافر إلى الكويت أستاذا بقسم الفلسفة بجامعتها لمدة خمس سنوات (حتى 1973). عام 1973 بدأ كتابة سلسلة المقالات الأسبوعية في جريدة الأهرام. نال جائزة التفوق الأدبي من وزارة المعارف (التربية والتعليم الآن)،عام 1939. نال جائزة الدولة التشجيعية في الفلسفة من مصر على كتابه الصادر بعنوان "نحو فلسفة علمية" عام 1960. نال جائزة الدولة التقديرية في الأدب من مصر عام 1975، وفي عام 1984 نال جائزة الجامعة العربية "للثقافة العربية" من تونس.1985 حصل على درجة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأميركية بالقاهرة.

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ورئيس قسم التاريخ بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر - فرع البنات بالقاهرة

ولد الناقد والشاعر والأديب أحمد كمال زكي في الاسكندرية عام 1927م، وتخرج في قسم اللغة العربية بكلية الآداب، جامعة القاهرة عام 1948م حيث تتلمذ على الشيخ أمين الخولي مع نخبة من الادباء والمفكرين من أمثال: د. عبدالحميد يونس، د. شكري عياد، ود. عائشة عبدالرحمن (بنت الشاطئ) وأسهم في تكوين الجمعية المصرية للنقد الأدبي بالقاهرة مع كل من: صلاح عبدالصبور، فاروق خورشيد، د. عز الدين اسماعيل، ود. حسين نصار وغيرهم.. ويعتبر الدكتور أحمد كمال زكي أحد رواد قصيدة التفعيلة، وله ديوان شعري مهم بعنوان: (أناشيد صغيرة) صدر عام 1963م وكان له نشاط أدبي ونقدي رائع عندما كان في القاهرة. ويعد كتابه (الاساطير) من أفضل الكتب التي انجزها الراحل، بالاضافة إلى كتب مهمة مثل النقد الأدبي الحديث: اصوله واتجاهاته، التفسير الأسطوري للشعر القديم، ابن المعتز، الأصمعي، والجاحظ. وقد نال جائزة الدولة التشجيعية عن كتابه "الاصمعي" عام 1963م، كما طبعت رسالتاه في الماجستير والدكتوراه في كتابين بعنوان: "شعر الهذليين"، و"الحياة الأدبية في البصرة حتى نهاية القرن الثاني الهجري". وعندما كان في الرياض نشر عدداً من المقالات، ومنها مقالات تناول فيها شعر الاستاذ الدكتور منصور الحازمي الذي كان يكن له محبة واحتراماً كبيراً، وله مقال بعنوان "الخطيئة والتكفير للغذامي" نشر في مجلة الفيصل، اكتوبر 1985م. وبالرغم من أن الدكتور احمد كمال زكي اقام عدداً من السنين في قسم اللغة العربية - كلية الآداب - جامعة الملك سعود، إلا أنه لم يقدم دراسات نقدية متكاملة عن الادب السعودي".

عاش في مصر وإنجلترا وبعض الدول العربية والأوربية وزار باريس. تدرج في مراحل تعليمه من الابتدائية حتى الثانوية قبل أن يلتحق بمدرسة دار العلوم (1928)، ويتخرج فيها (1932). أوفدته وزارة المعارف إلى جامعة إكستر (إنجلترا) لدراسة التربية وعلم النفس، وبقي فيها أربع سنوات، ثم عاد إلى بلاده (1936) فعمل مدرسًا في مدرسة المنصورة الثانوية، ثم انتقل إلى القاهرة مدرسًا في مدرسة الخديو إسماعيل الثانوية (1938)، ثم مديرًا للإذاعة المدرسية ومدرسًا لمادة النقد بالمعهد العالي للتمثيل (1946)، ومدرسًا في كلية الشرطة (1947 - 1954). أشرف على الشعبة الأدبية بالجامعة الشعبية (1947 - 1948)، وانتقل إلى وزارة التربية والتعليم مديرًا مساعدًا للشؤون العامة (1954) ثم مفتشًا عامًا للغة العربية بالمدارس الأجنبية. ترأس تحرير مجلة الناشر المصري، ومجلة بريد الكتاب، وأشرف على قسم النقد في مجلة الكتاب الصادرة عن دار المعارف، وتولى إدارة المطبوعات الحديثة، وإدارة النشر في وزارة الثقافة. كان عضوًا بالمجمع اللغوي بالقاهرة، وعضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب.